特集

FEATURE

3.吉州窯 図柄②-植物-

2025.11.10| 吉州窯

吉州窯 図柄②-植物-

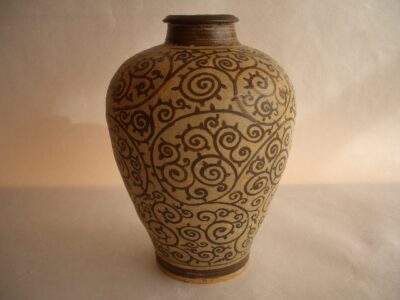

《唐草模様》

唐草模様は、生命力の強い蔓草(つるくさ)が絡み合い、障害物を乗り越えて力強く伸びていく様子に由来しています。その強靭な生命力から、長寿や子孫繁栄、そして永遠の発展を願う、縁起の良い文様として親しまれてきました。

白地黒釉唐花梅瓶

《木の葉》

木の葉天目に使われる葉は、広葉樹(濶葉樹〈かつようじゅ〉ともいう)の葉で鉄分が多く含まれた広く平たい形をしています。ケヤキ、ブナ、サクラなどが適しています。

焼成方法には諸説ありますが、私は葉を腐食させて細かい網目になった葉脈だけの葉を藁灰釉につけて焼くという説に惹かれます。

木の葉天目

《梅》

梅は、厳しい冬の寒さに負けずにいち早く春を告げ、美しい花を咲かせる生命力の強さから、女性の強さや気高さの象徴とされ、結婚・出産の良き兆しと考えられています。

黒い梅には、気品、忠実、忍耐、高潔という花言葉があります。

烏梅(うばい)は、青梅を燻製し乾燥させた生薬で、カラスのように黒い色をしていることからこの名がつき、鎮痛・解毒作用がある健胃整腸の妙薬として使用されるほか、酸梅湯(サンメイタン)の原料や染料の媒染剤(ばいせんざい)としても利用されます。

西洋では、厳しい寒さに耐え美しい花を咲かせるその姿から、約束を守る忠実な美しさや長寿の象徴とされています。

吉州黒釉梅瓶

褐釉梅花文瓶

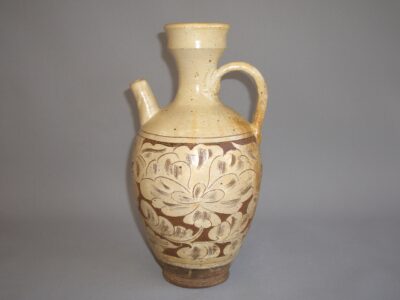

《牡丹(ぼたん)》

宋代において、牡丹は「富貴花(ふうきか)」と呼ばれ、その名が示す通り幸福と繁栄を象徴する特別な花として尊ばれていました。

この時代、牡丹の絵画では、単に花の美しさを描くだけでなく、その豪華さや生命力を余すところなく伝えるために、花を生き生きとクローズアップして描く表現が特徴とされました。

白地掻落牡丹草文水注

以下は、植物絵柄の所有はございませんが、文献などから調べたものです。

《山茶花(さざんか)》

寒い季節に凛と咲く山茶花は、ひたむきな強さを感じさせる花です。冷たい風に負けることなく、鮮やかな花を咲かせるその姿は、まるで困難に打ち勝つ強い意志を表現しているかのようです。

《雪割草(ゆきわりそう)》

雪の中からひっそりと顔を出す雪割草の姿は、どこか恥ずかしそうに見えます。

厳しい寒さの中でじっと春を待ち、やがて可憐な花を咲かせる様子は、「忍耐」「自信」「期待」といった希望に満ちた気持ちと重なります。うつむき加減に咲く花は、どこか「はにかみ屋」のようで、そっと「内緒」話を打ち明けてくれているようにも感じられます。

早春にひっそりと咲き始める雪割草は、私たちに静かな勇気と希望を与えてくれます。

《木賊(とくさ)》別名:十草・砥草

トクサは、表面が珪酸で硬くザラザラしており、古くは金属や竹の研磨材として使われたため「砥ぐ草(とぐくさ)」が名前の由来とされています。また、乾燥させた茎は「木賊(もくぞく)」という生薬名でもあり、止血や解熱、目の疾患の治療などに使われることがあります。

スラリと真直ぐに上に向かって伸びていくトクサの姿は、まるで自信を磨き、ひたむきに力強く成長していく様子を象徴しているかのようです。そのまっすぐな姿は、目標に向かう強い意志を感じさせます。